ロードバイク軽量化は意味ない?効果とメリット・デメリットを徹底解説

ロードバイクを趣味にしていると、一度は「もっと軽くしたい」と考えたことはありませんか?

ホイールやサドル、ペダルを交換して1kgでも軽量化しようと試みる人がいる一方で、ロードバイクの重さは関係ない、軽量化は意味ないと感じる人も少なくありません。

実際、ロードバイクが10kgあってもヒルクライムを十分に楽しめるケースは多く、軽量化に懐疑的な声があるのも当然でしょう。

とはいえ、軽くすることで得られるメリットも確かに存在します。操作性や登坂の快適性が向上するなど、ロードバイク軽量化の効果を体感している人もいます。

しかしその一方で、極端に軽くすると限界があり、強度不足やコスト増といったデメリットや弱点も無視できません。

軽量化の順番やおすすめの方法を理解し、無料でできる工夫を取り入れることが、ロードバイクを賢く楽しむためのポイントです。さらに場合によっては重い方がいいと感じられる場面もあり、状況によって最適解は変わります。

本記事では、ロードバイク軽量化の本当の意味を多角的に解説していきます。

- ロードバイクの軽量化が意味ないと言われる理由

- 軽量化による具体的なメリットとデメリット

- 効率的な軽量化の順番やおすすめの方法

- 軽量化の限界や重いロードバイクが有利な場面

ロードバイク軽量化は意味ない?本当の効果を解説

- ロードバイクの重さは関係ないと言われる理由

- 軽量化1kgの違いはヒルクライムでどのくらい影響するか

- 10kgのロードバイクでも登れる?ヒルクライム実体験

- 軽量化して得られる本当のメリットとは?

- 軽くすることのデメリットや弱点もある

ロードバイクの重さは関係ないと言われる理由

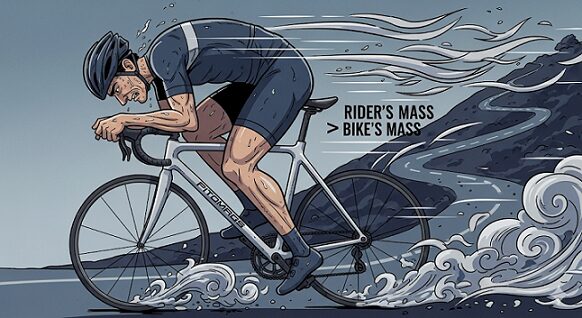

ロードバイクの軽量化が意味ないと言われる最大の理由は、総重量に占める割合の小ささにあります。

たとえば、ライダーの体重が60〜70kg前後ある場合、ロードバイクの車体が8kgから9kgになったとしても、その差はわずか1kg。全体重量で考えると数%程度の違いしかなく、実際の走行性能に与える影響は意外と小さいのです。

このことから「バイクの軽量化よりもライダー自身が1kg痩せた方が効果的」といった考え方が広まりやすいのです。

さらに、走行環境を考えると、単純に軽い=速いとは限りません。

信号による停止や加速の繰り返し、強い向かい風、荒れた路面状況といった要素が大きく影響するため、バイクの重さだけで速度や快適性を説明することはできません。

特にヒルクライムにおいては10kg前後のロードバイクでも十分に楽しめる人が多く、軽量化が必ずしも絶対的な条件ではないことを証明しています。

また、軽量化を突き詰めたとしても「軽量化の限界」が存在します。

極端に軽いパーツは高価になりがちで、コストパフォーマンスが悪くなるケースも少なくありません。しかも軽量化のために剛性や耐久性が犠牲になると、逆に扱いづらくなるという弱点が出てくるのです。

そのため、「ロードバイクの重さは関係ない」と考える人の多くは、実際のライドにおいて重量よりも乗り心地やパワー伝達性、走行環境の方がはるかに重要だと感じているのです。

軽量化1kgの違いはヒルクライムでどのくらい影響するか

ヒルクライムでは、ロードバイクの重量差が比較的わかりやすく現れます。

一般的な試算によると、ライダーの体重とバイク重量の合計が1kg軽くなると、平均斜度6%の坂を10km登った場合、タイムはおおよそ30秒から1分ほど短縮されるといわれています。

たった1kgの違いでも、長い登坂では確かに影響があるのです。

この差をどう捉えるかはライダー次第です。大会に出場する人や、自己ベスト更新を目指すようなストイックなライダーにとっては、この30秒から1分の差は勝敗を分けるほど重要な意味を持ちます。

ロードバイクの軽量化は意味ないと言われる一方で、このようなシチュエーションでは大きなメリットとなるのです。

一方で、週末のサイクリングや仲間とのツーリングといったシーンではどうでしょうか。10kg前後のロードバイクでも十分にヒルクライムを楽しめますし、1kg軽くしても体感的には「ほとんど誤差」と感じる人も少なくありません。

特に風向きや路面状況、体調といった要因のほうがタイムに影響するケースも多いため、重量差だけにこだわる必要はないともいえるでしょう。

また、軽量化には順番や費用対効果もあります。ホイールやタイヤを見直すことで体感できる変化が得られる場合もあれば、無理に高額パーツに手を出すより、無料でできるポジション調整やフォーム改善の方が効果が大きいケースもあります。

つまり、軽量化1kgが持つ意味は「絶対的な効果」ではなく、ライダーの目的やレベルによって価値が変わる相対的なものだといえるのです。

10kgのロードバイクでも登れる?ヒルクライム実体験

「ロードバイクは軽くないとヒルクライムは無理」と思っている人も多いですが、実際には10kg近いロードバイクでも問題なく登坂を楽しむことができます。

実体験としても、10kgのエントリーモデルで平均斜度6〜7%の峠をクリアできる例は珍しくありません。

重要なのはバイクの重さそのものではなく、ライダーの体力やペダリング技術、呼吸のリズム、そして持久力のほうが圧倒的に大きな影響を与えるのです。

特に初心者の場合、軽量化にこだわるよりも、フォームの改善や筋持久力を鍛えるトレーニングの方がはるかに効果的です。

ペダリングの効率を高めたり、ギア選択を工夫することで、バイクの重量差以上に登坂の快適さが変わることも少なくありません。つまり「ロードバイクの重さは関係ない」という意見は、こうした経験に裏付けられているのです。

また、少し重めのロードバイクには意外なメリットもあります。頑丈なフレームを持つ10kg前後のバイクは安定感があり、下り坂やカーブで挙動が落ち着きやすいため、初心者にとって安心感を与えてくれます。

軽量すぎるバイクは扱いに繊細さを求められることもあり、むしろ「重い方がいい」と感じる場面も存在するのです。

さらに、10kgのロードバイクでもタイヤやホイールを工夫すれば走行感は大きく変わります。軽量化は順番を意識することが重要で、無理にフレームやコンポーネントを変える必要はありません。

実際、無料でできるセッティングの工夫や、安いパーツ交換だけでも快適さを大きく改善できるケースは多いのです。

結論として、10kgのロードバイクだからといってヒルクライムを諦める必要はまったくありません。軽量化にこだわりすぎるよりも、トレーニングや技術面を伸ばした方が効果が高く、ロードバイク本来の楽しさを実感できるでしょう。

軽量化して得られる本当のメリットとは?

ロードバイクの軽量化と聞くと「速さ」ばかりに注目されがちですが、実際にはそれ以外にも多くのメリットがあります。最大の利点は取り回しの良さです。

例えば、輪行で電車に持ち込むときや、自宅での保管場所へ持ち上げるとき、さらには信号待ちから立ち漕ぎで一気に加速するときなど、ちょっとしたシーンで「軽い」と実感できる瞬間が多いのです。

この扱いやすさは、特に初心者や女性ライダーにとって大きな安心感につながります。

また、軽量化は長距離ライドでの疲労軽減にもつながります。バイクが軽ければ、その分わずかですが脚への負担が減り、何十キロ、何百キロと走るツーリングの終盤に差が出やすくなります。

ヒルクライムでも、ロードバイクの重量を1kg落とすだけでタイムが30秒〜1分縮まる試算もあるため、体力的なアドバンテージは確かに存在するのです。つまり「ロードバイクの重さは関係ない」と一概に言うのは難しく、用途や走行スタイルによって効果が出やすい場面があるといえます。

さらに見逃せないのが心理的効果です。パーツを交換して軽量化を進めることで、愛車への愛着が深まり、ライドに出かけるモチベーションも高まります。

軽くなったことで走りやすさを実感できれば、自分自身の成長や努力の成果を感じられ、「もっと走りたい」という前向きな気持ちにもつながります。ロードバイク軽量化の順番やおすすめパーツを考える過程そのものが趣味の楽しみ方の一つになるのです。

もちろん、軽量化には限界もありますし、無理に突き詰めればコストがかかりすぎたり、パーツの耐久性が落ちるといった弱点もあります。それでも、軽量化を進めることで得られる快適性やモチベーションアップの効果は、決して数字だけでは測れない大きなメリットといえるでしょう。

軽くすることのデメリットや弱点もある

ロードバイクを軽量化することは多くのメリットを生みますが、一方で注意しなければならないデメリットや弱点も確かに存在します。

代表的なのが耐久性の低下です。例えば超軽量ホイールやカーボン製の極薄パーツは、平坦路やヒルクライム専用なら非常に有効ですが、横風にあおられやすかったり、衝撃に弱かったりといった欠点があります。

舗装が荒れた道や通勤・街乗りといった日常利用では「かえって不便」と感じることもあるのです。

さらに、軽量パーツはコストが高い傾向にあります。ほんの数百グラムを削るために数万円、場合によっては数十万円かかるケースも珍しくありません。

ロードバイク軽量化の順番を意識せずにやみくもに交換してしまうと、費用ばかりが膨らみ、実際の走行性能に大きな違いを感じられないこともあります。

コストパフォーマンスの観点から見れば「果たして意味があるのか」と疑問を持つ人が多いのも納得できるでしょう。

また、軽量化を突き詰めすぎると「ロードバイクを軽くすること自体が目的化」してしまい、本来の楽しさを見失ってしまうリスクもあります。ロードバイクは速さだけでなく、景色を楽しんだり仲間と走ったりすることに価値があります。

軽さばかりを追い求めてしまうと、走行中の安心感や安定性を犠牲にし、結果的に「重いロードバイクの方がいい」と感じるシーンすら出てくるのです。

最後に見逃せないのが安全面です。軽量化には限界があり、無理をするとフレームやパーツに過度の負荷がかかりやすくなります。強度不足による破損リスクは、ライダーにとって大きな弱点となりかねません。

特に中古や安価な軽量パーツを安易に導入する場合は、性能よりも安全性を優先して検討することが重要です。

つまり、軽量化には確かに魅力がありますが、同時に「デメリットや弱点をどこまで許容できるか」を考えることが欠かせません。

ロードバイクを軽くすることはゴールではなく、あくまで快適に楽しむための手段であることを忘れないようにしたいですね。

ロードバイク軽量化の正しい順番とおすすめ方法

- 無料でできるロードバイク軽量化の工夫

- 限界まで軽量化するのは本当に必要か?

- おすすめの軽量化パーツとコスパの考え方

- 重いロードバイクの方がいい場合もある?

- ロードバイク軽量化は意味ない?効果と順番・メリット・デメリットまとめ

無料でできるロードバイク軽量化の工夫

ロードバイクを軽量化するというと、多くの人が高額なカーボンパーツや軽量ホイールの購入を思い浮かべるかもしれません。

しかし、実は「無料でできる軽量化」も少なくありません。お金をかけずに見直すだけで数百グラムから1kg近く削れることもあり、特にエントリーユーザーやコスパを重視するライダーにとっては大きなポイントです。

まず試してほしいのが装備の整理です。普段から使っていないサドルバッグや予備のボトルケージ、重たいツール缶などを取り外すだけで数百グラムは軽くなります。

必要以上に持ち物を詰め込んでいる場合も多く、ツールや補給食を厳選するだけで手軽に軽量化できます。特に街乗りや短距離のライドでは、最低限の装備だけで十分な場合もあるので、無駄をそぎ落とすことがポイントです。

もうひとつ効果的なのが体重管理です。ライダー自身が1〜2kg減量する方が、ロードバイクを数十万円かけて1kg軽量化するよりもはるかに効率的です。

実際、ヒルクライムでは「バイクの重量よりもライダーの体重の方が影響が大きい」と言われるほどで、体重コントロールは最強の軽量化手段といっても過言ではありません。

また、装備や体重以外にも「走りの工夫」で軽量化に近い効果を得られることがあります。

たとえば、無駄なペダリングを減らして効率の良いケイデンスを意識したり、ライディングフォームを見直すことで走行感覚が軽くなり、同じロードバイクでも「軽くなった」と感じるケースも多いのです。

つまり、ロードバイクの軽量化は必ずしもお金をかける必要はなく、工夫次第で無料でも大きな効果を得られます。まずは自分の装備や体重、走り方を見直すことから始めれば、無理なくロードバイクを軽く感じられるでしょう。

限界まで軽量化するのは本当に必要か?

ロードバイクを趣味にしていると「できるだけ軽い方が速いはずだ」と考えて、つい限界まで軽量化を目指したくなる人も少なくありません。

しかし、実際にはロードバイクの軽量化には明確な限界があります。完成車ベースで7kg台まで落とすことは比較的現実的ですが、それ以上に突き詰めようとすると、どうしても強度や耐久性を犠牲にせざるを得なくなります。

たとえば、超軽量ホイールはヒルクライムでは魅力的に映りますが、横風に弱く、悪路では安定性に欠けるという弱点があります。

また、軽量フレームは剛性が不足しがちで、パワーをかけたスプリントや長期間の使用に耐えられない場合もあります。耐久性を犠牲にしてまで「ロードバイク軽量化の限界」に挑むのは、多くのライダーにとって実用的とは言えません。

さらに、限界を超えた軽量化はコストの壁も大きな問題です。数十万円単位の投資をして数百グラム削るよりも、体重管理や無料でできる装備の見直しの方がよほど効率的で現実的です。

「ロードバイク軽量化の順番」を意識し、まずは不要なものを外したりホイールやタイヤといった効果の大きい部分に手をつけるのが正解でしょう。

結論として、多くのライダーにとって限界まで軽量化する必要はありません。ロードバイクはあくまで楽しむための道具であり、「軽くすること」自体が目的になってしまうと、本来の楽しさを見失ってしまいます。

コスパと安全性、そして自分のライドスタイルとのバランスを重視して、無理のない範囲で軽量化を進めることが一番大切です。

おすすめの軽量化パーツとコスパの考え方

ロードバイクを軽量化したいと思ったとき、やみくもにすべてのパーツを変える必要はありません。効果の大きい部分から順番に取り組むことが、コスパを考えた賢い軽量化の方法です。

まず最もおすすめなのはホイールやタイヤの軽量化です。回転部分の重量は走行性能に直結し、加速やヒルクライムでの登坂性能に大きな違いを生みます。特に「ロードバイク10kgヒルクライム」を快適にしたい人にとって、ホイール交換は最も体感しやすい軽量化です。

ワイズロードなどを見ると分かるように、価格はそれなりにかかりますが、性能面でのリターンが大きいため、最優先に検討すべきポイントといえるでしょう。

次に効果があるのはサドルやハンドル周りです。軽量サドルは数千円〜1万円程度から手に入るものも多く、意外と費用対効果が高い部分です。さらにハンドルやステムをカーボン製に交換することで、軽量化に加えて振動吸収性が高まり、ロングライドでの快適性向上という副次的なメリットも得られます。

一方で、ボルトや細かい部品をチタンやアルミに交換する軽量化は、費用対効果がかなり低いのが実情です。数万円かけても削れる重量はわずか数十グラム程度。軽量化の限界を追い求めたい人や、見た目や自己満足を重視する人向けの選択肢といえるでしょう。

ここで重要なのは、「軽量化はどんなメリットがあるか」と「その費用に見合うか」を天秤にかけることです。ホイールの交換は確かに高額ですが、それにより走り全体が軽快になり、モチベーションも大きく上がります。

逆に、細部の軽量化はコスパが悪く、「ロードバイク軽量化の限界」を感じるポイントでもあります。

結論として、ロードバイクを軽量化するなら ホイール → タイヤ → サドル → ハンドル の順番がおすすめです。これらはコスパと効果のバランスが良く、初心者から上級者まで納得できる投資といえるでしょう。

重いロードバイクの方がいい場合もある?

ロードバイクの世界では「軽いほど速い」「軽量化が正義」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。実際には、あえて重めのロードバイクを選ぶことで得られるメリットも存在します。

まず挙げられるのは直進安定性の高さです。フレームやホイールにある程度の重量があることで、下り坂や強風の場面でもバイクがふらつきにくくなり、安心して走行できます。

特に初心者やロングライド中心のサイクリストにとって、これは大きな利点です。軽量化を追いすぎたバイクでは逆に「弱点」となる場面が、重めのバイクなら安定して楽しめるというわけです。

次に、長距離で疲れにくいという意外な特徴もあります。重さがあることでバイクが路面にしっかりと張り付き、走行感がスムーズになりやすいためです。

特にフラットな道や緩やかな登りであれば、重量があるからといって大きなデメリットにはならず、むしろ快適さを感じられることも少なくありません。

さらに、トレーニング目的で考えると「重いロードバイクの方がいい」と感じる人もいます。10kg前後のエントリーモデルを使ってヒルクライムを繰り返すことで、自然と脚力や持久力が鍛えられます。

いわば「無料のパワートレーニング機材」として利用できるのです。その状態から軽量化したバイクに乗り換えれば、効果をはっきり体感できるでしょう。

結局のところ、「軽い方がいいか?重い方がいいか?」の答えは、ライダーの目的や走る環境によって変わります。

ヒルクライムでタイムを削りたい人にとっては軽量化が効果的ですが、安定感を重視したいロングライダーや基礎体力を鍛えたい人にとっては、あえて重めのバイクを選ぶのも賢い選択といえるでしょう。

ロードバイク軽量化は意味ない?効果と順番・メリット・デメリットまとめ

最後に、本記事の内容をまとめます。

- ロードバイクの重さは体重に比べると影響が小さい

- 1kg軽量化でヒルクライムはわずかに速くなるが誤差と感じる人も多い

- 10kgのロードバイクでも登坂は十分可能

- 軽量化のメリットは取り回しやモチベーション向上にもある

- 無理な軽量化は耐久性低下やコスト増のデメリットがある

- 無料でできる軽量化は装備や体重管理の見直しが効果的

- 限界まで軽量化する必要はなく、7kg台程度で十分

- コスパが良いのはホイールやタイヤの交換

- 重いロードバイクには安定感やトレーニング効果がある

- ロードバイク軽量化は「意味ない」とは言えず、目的次第で価値が変わる

コメント